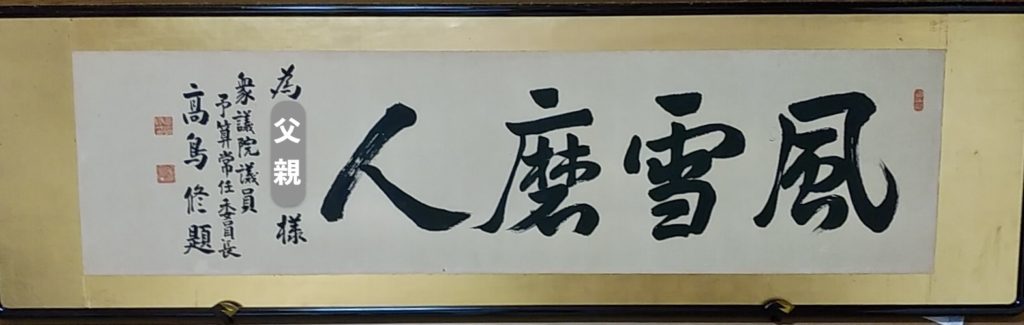

実家に飾ってあった『書』

こんばんは『ゆきだるま』と申します。普段は新潟の「登山」についてブログを書いています。今回 登山は関係ありません。

上越の実家に帰省したら立派な『書』が飾ってありました。30年くらい前からあったような気がします。書いた人を見たら、『高鳥修(おさむ)』とありました。

高鳥修・・・日本の政治家。自由民主党衆議院議員、竹下内閣の総務庁長官、宮沢改造内閣の経済企画庁長官を歴任する。(wikiより)

風雪磨人

この言葉、聞き馴染みありますか?

新潟の人を指しているのかと思って、少し調べてみました。

まず、Twitterで調べてみると・・・

【「風雪磨人」遠軽駐屯地】

「風雪 我らを磨き、この地に無限に錬磨す」記念柱、遠軽駐屯地の伝統と誇りを感じさせます。昭和26年最初に遠軽駅に降り立った隊員達は住民歓迎の中、行進して駐屯地入り、その通りは「連隊通り」の愛称があります。 pic.twitter.com/xRAapM17FS— 佐藤正久 (@SatoMasahisa) July 17, 2017

「髭(ヒゲ)の隊長」の愛称で有名な方のTwitterがでてきました。

そこに『遠軽(えんがる)駐屯地』という言葉がでてきました。

遠軽?聞いたことのない地名です。

調べると北海道の・・・

網走(あばしり)に近いですかね。

次に遠軽駐屯地のTwitterを調べてみました。

こちらの背景画像に

『風雪磨人』の石碑がありました。

風雪磨人の由来

2015年4月に作成された『防衛北海道』(←PDFファイルです)

6ページから抜粋です。

警察予備隊の隊員は、現史料館(馬小屋)で起居し、凍てつく風雪に耐え、北の防人として厳しい生活を送り駐屯地の基盤を築き上げたことから、今では全国に知れ渡る遠軽駐屯地の代名詞「風雪磨人」という言葉が生まれました。

警察予備隊は1950年に創設されています。

風林火山みたいに昔からある言葉かと思ったら・・・まだ、新しい言葉なんですね。

昔から新潟に伝わる言葉のような気がして・・・違うようですね。

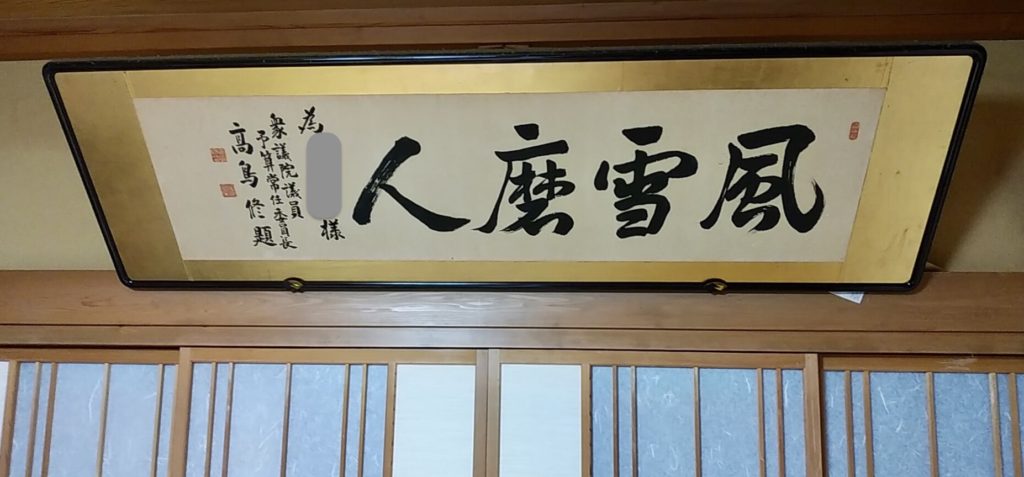

家にある「書」の大きさ

襖(ふすま)2つ分くらいありました。

横は175cmくらいはありましたかね。

縦は50cmでしょか?

けっこう大きいですよね。

書かれた時期

『予算常任委員長』と書かれています。

wikiで調べると高鳥修元議員は 1992年(平成4年)衆議院予算委員長だったようです。

そのあたりなんですかね?

まとめ

家に大きな「書」があったので調べてみました。

書いてくださった方が地元では有名な政治家だったので驚きました。

親が頼んで書いてもらったんでしょうかね?

でも、うちは自民党員でもないはずですが・・・

政治活動をしているイメージもありませんし・・・

今度 父親と酒でも飲みながら 聞いてみようかな(^ ^)

コメント